デザインの基礎である「色」。

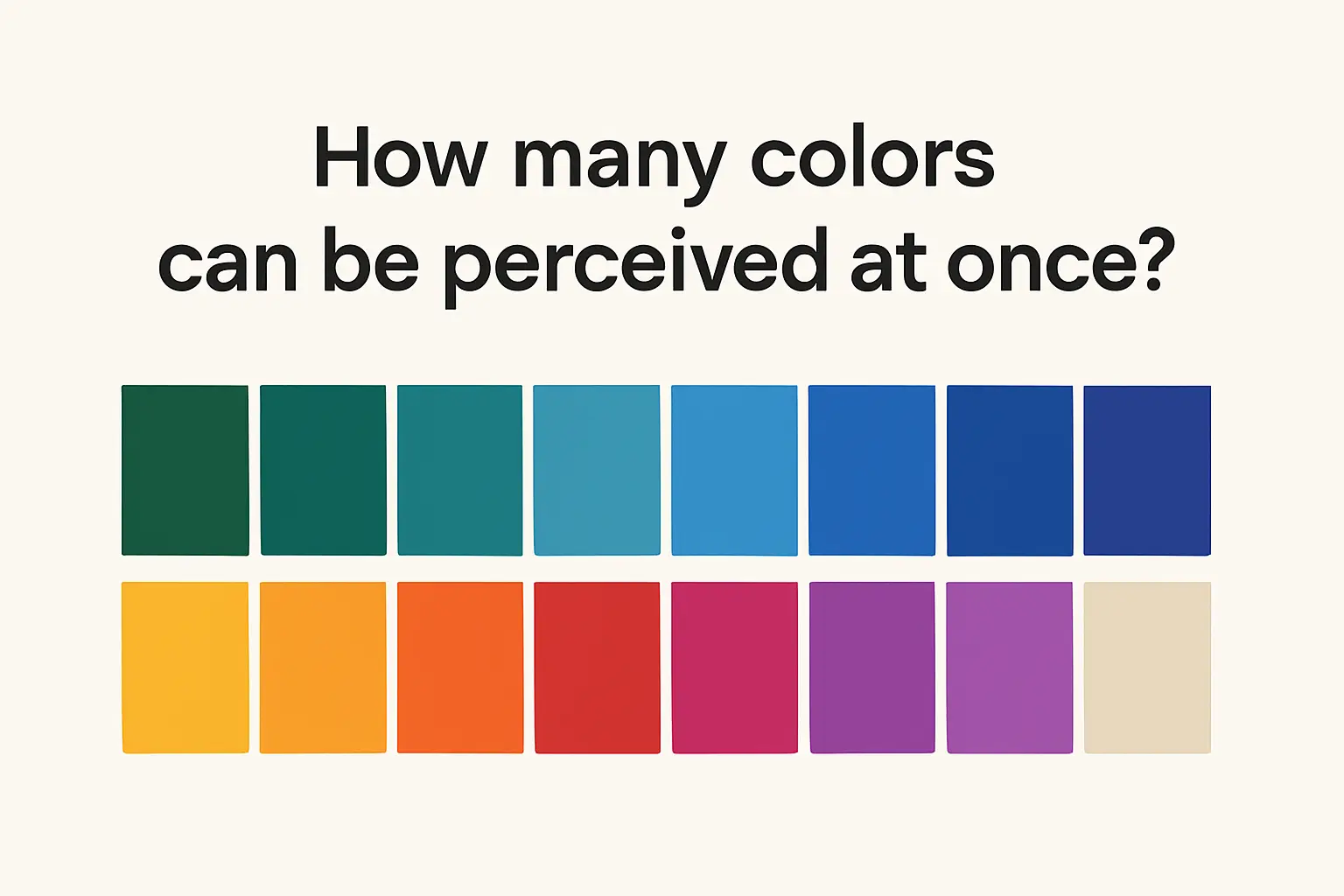

私たち人間はいったい、いくつの色までを一度に認識・区別できるのでしょうか?

目次

一度に区別できる色の数は「おおよそ5〜10色」

これは視覚心理の分野でも研究が進められており、明確な結論はありませんが、

- 5〜10色程度が限界(通説)

- 3〜7色程度が推奨(実用上)

といった意見が多く見られます。

この根拠は、グラデーション表示や選択課題を使った心理実験に基づいており、色覚に関する被験者テストの統計値がベースとなっています。

なぜ一度にたくさんの色を識別できないのか?

以下のような要因が影響しています:

- 加齢や視力差(コントラスト感度の低下)

- 文化・経験の差(色のネーミングに慣れているか)

- 色の類似性・背景とのコントラスト

- 配色の順序・空間配置(並べ方で錯覚が起きやすい)

心理学で語られる「マジカルナンバー7±2」

1956年にハーバード大学のジョージ・ミラー教授が提唱した心理学の法則です。

人間が一度に保持できる短期記憶のチャンク(情報の単位)は7つ前後である

色もこの「認知チャンク」の一部と考えれば、一度に区別できる数は5〜9色という見方が合理的です。

マジカルナンバー7の文化的背景

- キリスト教:7日間で世界創造、7つの大罪、7大天使

- 日本:七福神、法要の周期(初七日、七七日など)

- 社会:ラッキーセブン、1週間=7日

このように、「7」という数には古代から文化的・宗教的な意味が強く結びついています。

ただし最新説は「マジカルナンバー4±1」

2001年にネルソン・コーワン教授が唱えた新しい見解です。

実際に人が一度に記憶・処理できるのは4つ程度のチャンクである

これはより厳密な統制下で行われた実験に基づいており、色や図形などを一度に判別できる数も:

- 実は3〜4色が限界

- それ以上は認知負荷が急激に増す

とされています。

Webデザインでの実用ルール(推奨配色構成)

- メインカラー:1色(ブランドや印象の軸)

- サブカラー:1〜2色(補助や階層の表現)

- アクセントカラー:1色程度(視線誘導や強調)

また、ナビゲーションなどの項目数は7以下が推奨されており、視認性・操作性の観点でも理にかなっています。

結論:色の使用数は「3〜7」がベスト

認識限界としては10色前後を区別できますが、デザイン上適切なのは3〜7色程度まで。

- 記憶に残りやすく

- 混乱が少なく

- 統一感のある配色になる

色の選択肢が多いときほど、目的を明確にし、色数をしぼることが大切です。

過剰な彩度・バリエーションは、かえって伝わらないデザインになります。

補足:色覚多様性にも配慮を

最後に忘れてはいけないのが「色覚バリアフリー」の視点です。

- 色覚異常(色弱)を持つ人でも識別可能な配色を選ぶ

- 単に色だけで区別せず、形や文字情報を併用する

- Color Oracle や ColorBrewer といったツールの活用がおすすめ

アクセシビリティを意識した配色は、すべてのユーザーに優しいデザインにつながります。

Comment